河北リハビリテーション病院セラピスト監修

やさしいリハビリ体操

河北リハビリテーション病院 セラピー部から、筋力トレーニングやストレッチなどのリハビリ体操をご紹介いたします。実践する際は、無理はせず、痛みのない範囲でお試しください。また、ご紹介する体操は、すべての方に有効とは限りません。強い痛みがある方は、かかりつけの医師にご相談ください。

やさしいリハビリ体操 ラインナップ

2023年

・イスを使った体幹トレーニング(かわぴたる2023年9月号掲載)

・かがやく笑顔を!表情筋を鍛えましょう(かわぴたる2023年7月号掲載)

・自宅で簡単ウォームアップ(かわぴたる2023年5月号掲載)

・腰痛予防に効果的な座ってできるストレッチ(かわぴたる2023年3月号掲載)

・毎日の体操で転倒を予防しよう(かわぴたる2023年1月号掲載)

2022年

・誤嚥を予防しよう!アクティブサイクル呼吸法(かわぴたる2022年11月号掲載)

・自宅でできる!筋力トレーニング(かわぴたる2022年9月号掲載)

・肩こりチェックと肩こりの体操(かわぴたる2022年7月号掲載)

・頭と首を支えている筋肉のストレッチ(かわぴたる2022年5月号掲載)

・座ってできる筋力トレーニング(かわぴたる2022年3月号掲載)

・誤嚥性肺炎を予防しよう!(かわぴたる2022年1月号掲載)

2021年

・脳トレーニング(かわぴたる2021年11月号掲載)

・足の健康を保つ体操(かわぴたる2021年9月号掲載)

・コロナ禍でも足と腰を鍛える方法(かわぴたる2021年7月号掲載)

・もれない体つくり「骨盤底筋体操」(かわぴたる2021年5月号掲載)

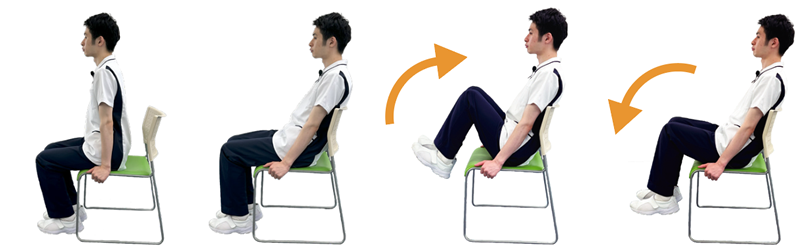

イスを使った体幹トレーニング

イスにすわっておこなう体操の応用編です。ぜひチャレンジしてみてください。

両足をあげる運動

- イスに浅めに座ります。

- 体をやや後方へ傾け、両手は椅子の横を持ちます。

- 膝を胸に引き寄せるよう、両足をゆっくりあげます。

- あげた足を、ゆっくりおろします。

- 足を開いてイスに座ります。

- 手を水平に広げます。

- 手をまっすぐ伸ばしたまま、ゆっくりと体を横に倒します。

- 右手で右のくるぶしをさわります。

- 口を大きく開けます。

- 口をしっかり閉じます。閉じるときは、歯をしっかり噛み合わせます。

- 口をすぼめます。

- 口を横に引きます。

- 頬を大きくふくらませます。

- 頬をすぼめます。

- 両足を肩幅程度に開き、踵を地面につけたまま両腕をばんざいします。

- おなかの横が伸びきる程度まで、ゆっくりと上半身を横に倒します。

- 反対側にもゆっくりと倒します。

- 安静呼吸を数回おこない、リラックスします。

- 深呼吸を3~4回おこないます。

- 安静呼吸を1~2回おこないます。

- 大きく口を開き、3~4回、強く長めの息をはきます。(ハッフィング)

- 安静呼吸を1~2回おこないます。

- 最後に咳払いを1~2回おこないます。

- 体操は、足元の滑らない場所でおこなってください。

- 机や壁は、動かない安定したものを使用しましょう。

- バランスを崩さないよう、体操中は十分に気を付けてください。

- 関節に痛みがある、もしくは体操中に痛みが出た場合は、ただちに中止してください。

- 顔の正面で、両腕の手と肘をあわせます。

- あわせたまま、肘が鼻の高さになるまで上げましょう。

- さらにもう少し、肘が鼻の上にくるまで上げてみましょう。

- ひじを軽くまげて、両腕を胸の前まで水平に上げます。

- 頭は正面を向いたまま、腕を左右に振ります。腕の力ではなく、体幹を回転させて腕を振りましょう。

- 1~2分間継続するのを1セットとして、1日5~6セットを目安におこなってください。

- 体の軸を意識する

- 腕の力を抜く

- 頭を動かさない

- ひじを軽くまげて、握りこぶしにした両手を鎖骨の前あたりまで上げます。

- 両肩を前にぐるっと回します。

- 後ろにぐるっと回します。

- 前後交互に10回を1セットとし、1日5~6セットを目安におこなってください。

- 腕ではなく、肩を回す

- 前に回す時は、リュックサックを背負うように

- 後ろに回す時は、上着を脱ぐように

- 片頭痛が起きている時には、おこなわないでください。

- 首や肩に痛みがある場合は、おこなわないでください。

- 首や肩の病気がある人は、事前に担当医にご相談ください。

- 頭痛やそのほか身体の痛みが出た場合は、ただちに中止してください。

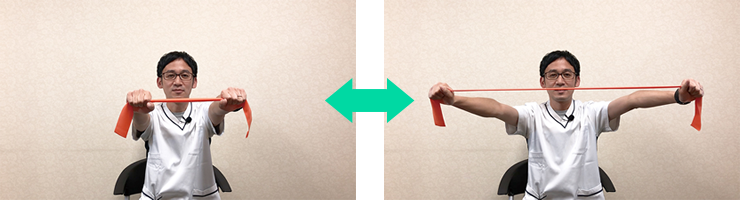

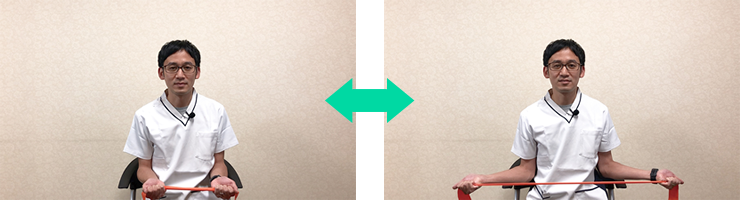

- 肩幅でチューブを持ち、腕を前に伸ばします。

- 腕をゆっくり外に広げます。

- 広げた腕をゆっくり元の位置に戻します。

- 広げて戻すまでを1セットとして、10セット繰り返します。

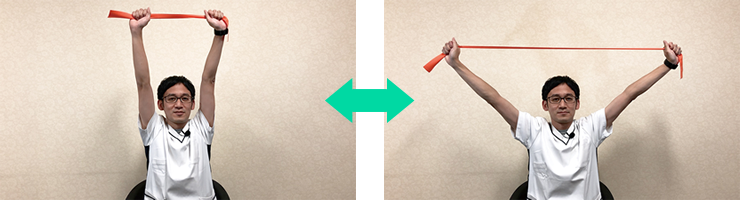

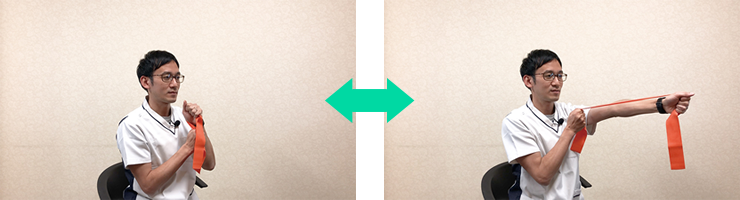

- 肩幅でチューブを持ち、腕を上にゆっくり上げます。

- 腕をゆっくり外に広げます。

- 広げた腕をゆっくり元の位置に戻します。

- 広げて戻すまでを1セットとして、10セット繰り返します。

- 肩幅でチューブを逆手に持ち、肘を曲げます。

- 腕をゆっくり外に広げます。

- 広げた腕をゆっくり元の位置に戻します。

- 広げて戻すまでを1セットとして、10セット繰り返します。

- 胸の前でチューブを持ちます。

- 片手をゆっくり前に伸ばします。

- 伸ばした手をゆっくり元の位置に戻します。

- 伸ばして戻すまでを1セットとして、10セット繰り返します。左右おこないましょう。

- ゴムの硬さは少し力を入れると伸びる程度の硬さで、自分に合ったものを選んでください。

- ゴム製チューブは元の長さの3倍以上は伸張しないようにしましょう。

- ゴム製チューブは100 円ショップやスポーツショップで手軽に買えます。

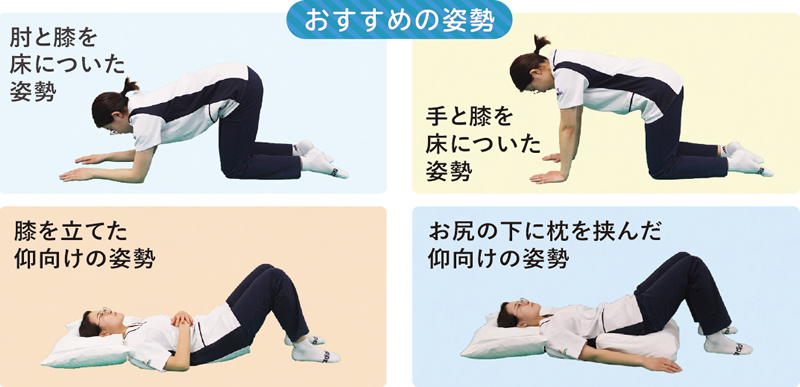

- まずは背骨と骨盤がまっすぐになるような姿勢をとります。画像にある4つの姿勢の中から、力が入りやすい姿勢を選んでください。

- 深呼吸をし、半分くらい息を吐いたところで「膣や肛門を引き上げるような感じ」でゆっくりと力を入れて、3秒間キープします。

- 力を抜きながら、ゆっくりと息を吐きます。

- 1~3を1セットとして、10セット繰り返します。

これを10回、繰り返します。運動中は、呼吸を止めないように気をつけましょう。

腰のストレッチ

右側が終わったら、次は左側です。これを左右あわせて10回、繰り返しましょう。

この体操は動画でもご覧いただけます▼

かがやく笑顔を!表情筋を鍛えましょう

マスクの着用で、顔を動かすことが極端に減っていると思いませんか︖今回は、簡単な表情筋を鍛える体操を紹介します。

口の体操

この動きを、5回繰り返しましょう。

この動きを、5回繰り返しましょう。

口輪筋周囲に効果がある運動です。口元が引き締まり、口角が上がります。

頬の体操

この動きを、5回繰り返しましょう。

表情筋周囲に効果がある運動です。フェイスラインをすっきりと引き締めます。

この体操は動画でもご覧いただけます▼

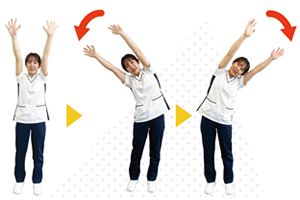

自宅で簡単ウォームアップ

急に運動を始めると、体を痛めたり、ケガする場合があります。そんなケガを予防するため、運動の前には簡単なストレッチをあらかじめおこないましょう。

両手を横に倒す運動

ゆっくり伸びを感じながら、左右10回繰り返しましょう。この体操は、おなかの側方の筋肉(主に内・外腹斜筋、腰方形筋)に作用しています。

片足立ち

立った状態で、片足ずつあげます。あげた状態で、5~10秒キープしてください。転倒予防のため、いすなどの安定したものに掴まって体操しましょう。

この体操は動画でもご覧いただけます▼

腰痛予防に効果的な座ってできるストレッチ

腰痛の多くは非特異的腰痛と言われており、老若男女問わず発症する可能性があります。その要因の一つとして、身体の柔軟性低下があげられます。ストレッチは、身体の柔軟性改善だけではなく、姿勢の改善、体調不良の予防や改善、リンパや血流促進により栄養が身体全体に行き届く、腰・肩・膝などの痛みの改善など、多くの効果があります。座ったままできる簡単な体操をご紹介しますので、ぜひお試しください。

体を伸ばして横に倒すストレッチ

腕を上に伸ばし、頭の上で手を組みます。そのまま上半身をゆっくりと横に倒し、その状態で10秒程度、体勢を保ちます。ゆっくりと上半身を戻したら、同様に反対側もおこないましょう。

左右あわせて1セットとして、2~3セット繰り返してください。

※手をあげるのが難しい場合は、腰に手をあてておこないましょう

腰のストレッチ

イスに浅く腰掛け、膝の上に手を置きます。その手を、足に沿わせながら足首まで降ろしていきます。手の動きにあわせ、息を吐きながら背中を丸めるように体を前に倒します。息を吐ききったら、今度はゆっくり身体を起こしていきます。

これを2~3回、繰り返してください。

この体操は動画でもご覧いただけます▼

毎日の体操で転倒を予防しよう

65歳以上の方で、自宅で暮らす方の約2割、施設に入居されている方の3割以上が、年に1度は転倒すると報告されています。高齢になるほど転倒したときの危険度は上がりますので、転倒しないよう日頃からの運動を心がけましょう。

足の運動

両足をゆっくりと前に出しながら、つまさきを上げます。次に、元の位置にも戻すようゆっくりと足をおろし、最後にかかとを上げます。

これを5回、繰り返してください。

手の運動

背中を丸め、ゆっくりと両手を前に出しながら、手をパーにします。次に、ゆっくりと両手を胸の前に戻しながら、開いた手をグーにします。

これを5回、繰り返してください。

この体操は動画でもご覧いただけます▼

誤嚥を予防しよう!アクティブサイクル呼吸法

肺に溜まった分泌物を気道へ移動させ、口から出す呼吸法です。痰の喀出を促すことで、誤嚥防止や起動防御機能を高める効果が期待できます。

以上の1~6を1サイクルとして、1日3サイクルを目安に、無理のない範囲で繰り返してください。呼吸のタイミングや咳払いの強さは、動画を参考にしてください。

動画でもご覧いただけます▼

自宅でできる!筋力トレーニング

加齢により筋肉量が減少したり、筋力が低下することを「サルコペニア」といいます。筋肉量が減少すると、足が上げにくくなり、低い段差などにつまづいて転倒しやすくなります。身体を動かして、筋肉を維持しましょう。

足の横上げ

左右それぞれ10~20回、膝やつま先が外に向かないよう、足を横に上げます。体操中は、お尻の横の筋肉を意識しましょう。

左右それぞれ10~20回、膝やつま先が外に向かないよう、足を横に上げます。体操中は、お尻の横の筋肉を意識しましょう。

机や壁など、かならず動かないものにつかまっておこなってください。

かかと上げ

10~20回、足の親指の付け根で床を踏むイメージで、背伸びをします。できるだけゆっくり上がって、ゆっくりおりましょう。

10~20回、足の親指の付け根で床を踏むイメージで、背伸びをします。できるだけゆっくり上がって、ゆっくりおりましょう。

机や壁など、かならず動かないものにつかまっておこなってください。

ご注意

動画でもご覧いただけます▼

肩こりチェックと肩こりの体操

スマホ首という言葉をご存じですか? 「スマホ首」とは、スマートフォンの使い過ぎによる肩や首のこりのこと。スマートフォンの普及により、若年層から高齢者まで、どの世代でも肩こりは悩みのひとつとなりました。まずは肩こりのチェックと、姿勢についてご紹介します。肩こりの体操は、動画をご覧ください。

肩こりのチェック

2までしか上がらない、あるいは上げると痛みのある方は、ぜひ毎日体操をしてみてください。3まで上がった方も、肩こりが気になる場合は、予防のために体操することをおすすめします。

姿勢のチェック

肩こりの原因は、もちろんスマホだけではありません。普段の姿勢も原因のひとつになります。上記の悪い姿勢で、仕事や勉強をしていませんか?

肩こりの体操は、動画でご覧いただけます▼

頭と首を支えている筋肉のストレッチ

重苦しい感じや、締め付けられるような鈍い痛みが特徴の「緊張型頭痛」は、頭や首を囲む筋肉の緊張が原因のひとつです。これらの筋肉をゆるめると、緊張型頭痛の予防や解消が期待できます。

1.後頸筋を伸ばす体操

コツ

2.僧帽筋を伸ばす体操

コツ

ご注意

動画でもご覧いただけます▼

座ってできる筋力トレーニング

ゴム製チューブの伸張性を利用した、イスに座った状態でおこなえる筋力トレーニングをご紹介します。

1.腕の筋肉を鍛えるトレーニング①

2.肩の筋肉を鍛えるトレーニング

3.肩の後ろの筋肉を鍛えるトレーニング

4.腕の筋肉を鍛えるトレーニング②

ご注意

動画でもご覧いただけます▼

誤嚥性肺炎を予防しよう!

嚥下能力が下がると、食べ物が飲み込みにくくなるだけでなく、誤嚥性肺炎や窒息など、重大な問題を引き起こすことがあります。この高齢者に多い病気である誤嚥性肺炎を、のど仏を鍛えて予防しましょう。のど仏は男性だけでなく、女性にもありますので、皆さん鍛えることができます!

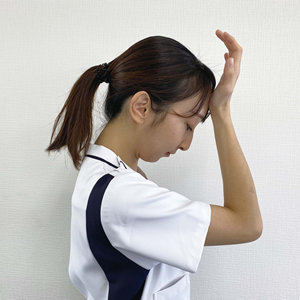

1.おでこの体操

おへそをのぞき込むように顎を引き、手をおでこにあて5秒間、手とおでこで押し合います。5秒を5セットおこないましょう。

おへそをのぞき込むように顎を引き、手をおでこにあて5秒間、手とおでこで押し合います。5秒を5セットおこないましょう。

2.あご持ち上げ体操

あごを引き、あごの下に親指を当てましょう。あごは下に、親指は上へ、5秒間押し合いましょう。のど仏の辺りに力をいれることがポイントです。

あごを引き、あごの下に親指を当てましょう。あごは下に、親指は上へ、5秒間押し合いましょう。のど仏の辺りに力をいれることがポイントです。

3.呼吸訓練

ペットボトルに水を入れ、ストローをさします。ストローをくわえて、5秒くらいを目安にぶくぶくと強く息を吐きましょう。水を吸い込まないように注意してください。

ペットボトルに水を入れ、ストローをさします。ストローをくわえて、5秒くらいを目安にぶくぶくと強く息を吐きましょう。水を吸い込まないように注意してください。

動画でもご覧いただけます▼

脳トレーニング

手は第2の脳・外部の脳といわれており、指先の働きをよくすると、脳を活性化することができます。指先は普段から動かしてはいますが、慣れた動きでは活性化されません。指先の運動は、『両手を同時に動かすこと』『素早く動かすこと』が大切であると言われています。脳のトレーニングとして、認知症の予防にもなる手の運動をご紹介します。

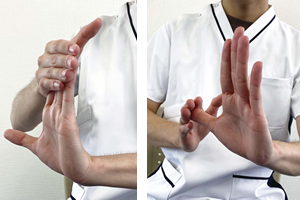

1.指のストレッチ

親指を除く4本の指を、反対の手で反らすように、30秒間伸ばしましょう。その後、親指だけを、同じく反対の手で30秒伸ばします。終わったら、反対の手もやりましょう。

親指を除く4本の指を、反対の手で反らすように、30秒間伸ばしましょう。その後、親指だけを、同じく反対の手で30秒伸ばします。終わったら、反対の手もやりましょう。

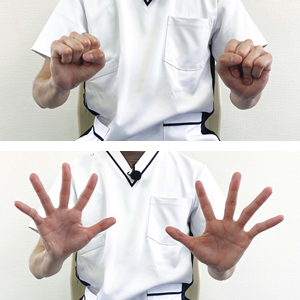

2.グーパー運動

指を曲げて拳をつくり、しっかり握ります。次に、握った手を力いっぱい広げます。握って、開いて、10回繰り返してください。これを3セットおこないましょう。

指を曲げて拳をつくり、しっかり握ります。次に、握った手を力いっぱい広げます。握って、開いて、10回繰り返してください。これを3セットおこないましょう。

3.指回し運動

指の関節を伸ばさず両手でドームを作り、親指から各指順番に5周ずつ回します。慣れてきたら、スピードを速め30秒間繰り返し回しましょう。

指の関節を伸ばさず両手でドームを作り、親指から各指順番に5周ずつ回します。慣れてきたら、スピードを速め30秒間繰り返し回しましょう。

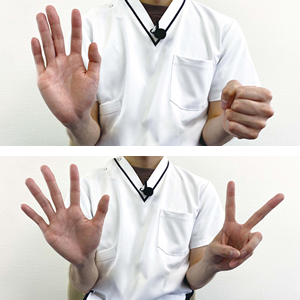

4.1人じゃんけん

右手と左手を使いじゃんけんをします。勝つ手、負ける手を決めたら、1人じゃんけんを5回やります。次は勝ち負けの手を変え、同じく5回やります。これを2セットおこないましょう。

右手と左手を使いじゃんけんをします。勝つ手、負ける手を決めたら、1人じゃんけんを5回やります。次は勝ち負けの手を変え、同じく5回やります。これを2セットおこないましょう。

動画でもご覧いただけます▼

足の健康を保つ体操

足裏の筋肉が衰えると、足のアーチが崩れてしまい、偏平足、開張足、外反母趾、内反小趾といった足の変形や爪の変形を引き起こします。簡単な体操で、足裏の筋肉を鍛えましょう!

1.タオルギャザー

タオルを床に敷いて足を乗せ、かかとを浮かせないようにしながら、足の指でタオルをたぐり寄せます。タオルの先端が自分の足元に来るまで頑張って手繰り寄せてみましょう。

タオルを床に敷いて足を乗せ、かかとを浮かせないようにしながら、足の指でタオルをたぐり寄せます。タオルの先端が自分の足元に来るまで頑張って手繰り寄せてみましょう。

2.足指じゃんけん

グー:すべての指をギュッと握る

グー:すべての指をギュッと握る

チョキ:親指だけ上にそらす

パー:すべての指を開く

グー、チョキ、パーで1セット。これを3セット繰り返しましょう。

動画でもご覧いただけます▼

コロナ禍でも足と腰を鍛える方法

加齢によりバランス機能や筋力が低下することで、転びやすくなります。転倒すると、骨折してしまうことも。転倒を予防するには、足腰の筋力を鍛えることが大切です。そこで、コロナ禍で外出や外での運動が難しい状況、あるいは外出が危険な暑い夏の日でも、外出せずにできる運動をご紹介します。基礎代謝を上げて、体の活動量を上げていきましょう!

1.ひざ伸ばし

姿勢よくイスに座り、片足を3~5秒間かけてゆっくりと上げましょう。次は上げた足を、同じくゆっくりとおろします。これを左右、10回ずつおこなってください。

姿勢よくイスに座り、片足を3~5秒間かけてゆっくりと上げましょう。次は上げた足を、同じくゆっくりとおろします。これを左右、10回ずつおこなってください。

2.立ち座り

イスの前に立ち、ゆっくりと座り、ゆっくり立ち上がりましょう。これを10回おこなってください。ただし立ち座りに不安のある方は、テーブルなどにつかまりながらおこないましょう。

イスの前に立ち、ゆっくりと座り、ゆっくり立ち上がりましょう。これを10回おこなってください。ただし立ち座りに不安のある方は、テーブルなどにつかまりながらおこないましょう。

動画でもご覧いただけます▼

もれない体つくり「骨盤底筋体操」

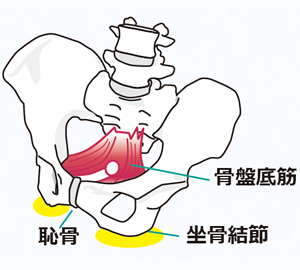

骨盤底筋とは、骨盤の底にある筋肉の集まりで、子宮や膀胱などの内臓を支える働きがあります。骨盤底筋を鍛えることで、せきやくしゃみ、立ち上がる時などお腹に力が入った時に起こる尿もれ(腹圧性尿失禁)の改善が期待されます。

骨盤底筋とは

座った時にお尻の下に手を置くと、左右ふたつの硬い骨があたります。これが「座骨結節」です。この座骨結節の間にある筋肉が、骨盤底筋です。この骨盤底筋を意識して、骨盤底筋体操をおこないましょう。

座った時にお尻の下に手を置くと、左右ふたつの硬い骨があたります。これが「座骨結節」です。この座骨結節の間にある筋肉が、骨盤底筋です。この骨盤底筋を意識して、骨盤底筋体操をおこないましょう。

骨盤底筋体操

動画でもご覧いただけます▼

お電話

お電話 アクセス

アクセス 採用情報

採用情報