【医師コラム】認知症はじめて教室

(医療編)

みなさん、こんにちは。

天本病院 医師の坂戸です。

新型コロナウィルス感染対策のため、現在「認知症はじめて教室」の開催を休止しております。

そのため、今回はホームページにて、認知症について知っておきたい基礎知識を解説させていただきます。

「はじめて教室」はこの「医療編」の他に、「ケア編」、「サービス活用編」もあります。

執筆者紹介

・日本精神神経学会認定認知症診療医

・日本精神神経学会認定精神科専門医

・日本精神神経学会認定精神科専門医制度指導医

・精神保健指定医

・公認心理師

本人・家族と医療機関とのつながり

認知症患者さんの心配

「家族に迷惑をかけてしまうのではないか」

「家族と暮らせなくなってしまうのではないか」

「いずれ何もできなくなってしまうのではないか」

「友達が離れていってしまうのではないか」

「自分はすべてを忘れてしまうのではないか」

家族の心配

「本人はすべてを忘れてしまうのではないか」

「自分たちのことも忘れてしまうのではないか」

「自分にできる範囲を超えて本人と関わることを、本人や周囲から求められるのではないか」

このような本人・家族の心配や困りごとに寄り添い、問題解決を一緒に考えていくのが医療となります。

1.診断と見立て

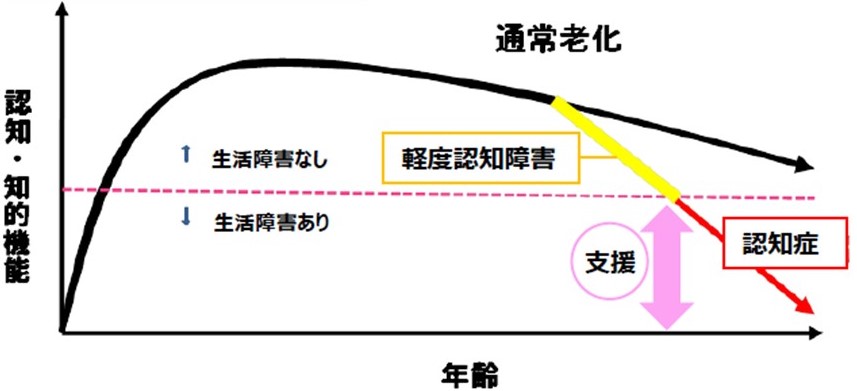

「認知症」という診断は、どのような時につくのでしょうか?

認知症とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患、そのほかの疾患により、認知機能が日常生活に支障をきたす程度まで低下した状態をいいます。

以前は診断には記憶障害があることが必須でしたが、現在では記憶障害を認めない場合もあるとされています。心理検査やMRI等の画像所見が補助的に利用されます。

また、脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳炎、脱水症などが原因で、認知症症状を示すことがあります。認知症を疑ったら必ず専門の医療機関を受診しましょう。

◆時間的変化(イメージ)◆

◆認知症有病率◆

【出典】厚生労働省科学研究費補助金認知症対策総合研究事業報告書(研究代表者:朝田隆. 2013年)より抜粋

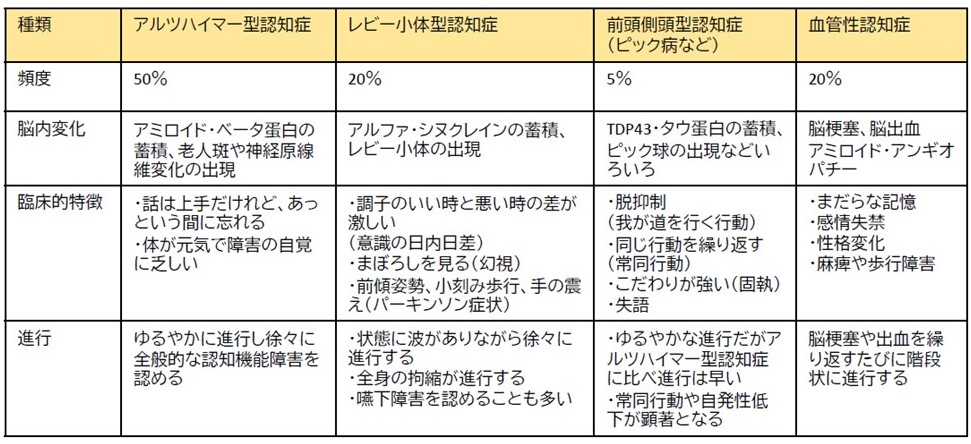

◆代表的な認知症の特徴◆

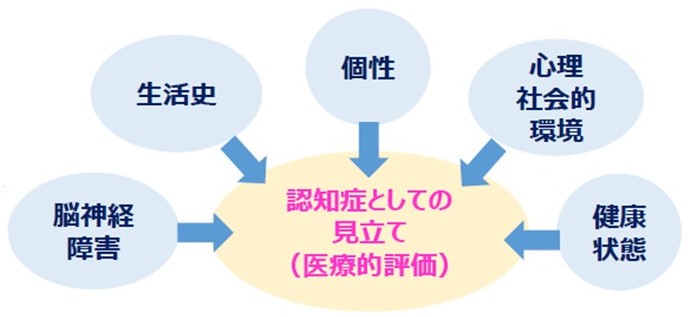

◆実際の見立て◆

医療診断に基づき、生活史、個性、心理社会的・環境・健康状態などを評価し、総合的見立てを行います。これが医療的評価となります。

2.治療

治療の目的

本人の思いを知り、尊重する生活の実現

認知症の状態にあってもできるだけ自分らしく生きたいと誰もが願います。

本人が安心して、喜びを感じることができる生活の実現

家族が無理をせず、本人との絆を大切にし、互いに尊重し合うことができる生活の実現

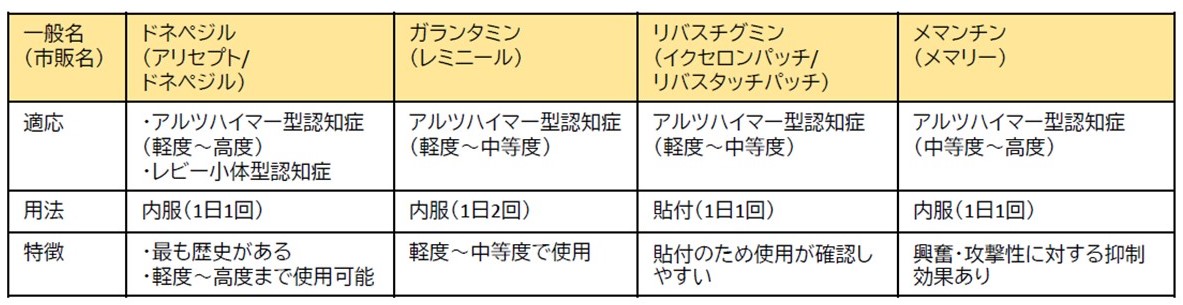

◆薬物療法◆

薬には、抗認知症薬(進行を遅らせる薬)や、認知症症状に対する症状改善薬があります。

薬物療法の実施は医師のみ認められているので、医療機関は治療上の重要な拠点となります。

総合的ケアの実現

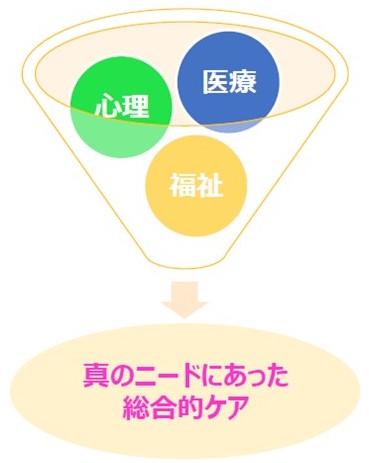

ご本人の恐れ・不安・イライラ感・孤独感などを和らげるために、医療・心理・福祉の総合的ケアを実施します。

◆医療◆

認知症医療における治療とは「(症状を)治めて癒す(いやす)」ことです。

治療というと薬物療法がイメージされますが、お薬は症状をコントロールする手段の一つに過ぎません。

認知症の治療で目指すことは「真のニード(求めていること)にあった総合的なケアの実現」です。

◆心理◆

公認心理師や臨床心理士が認知機能検査を実施します。

また、本人や介助者の心のサポートも行います。

◆福祉◆

各市町村やNPO・医療機関などには認知症に関する相談窓口があり、さまざまな支援が受けられます。

介護保険などの公的サービスの相談や、地域の認知症カフェ、当事者・家族の会の情報などが得られます。

認知症になっても安心して暮らしていくための共生社会づくりが進められています。

天本病院では、専門医による外来診療「物忘れ外来」などの他に、地域への情報発信や患者さんのサポートを目的とした「地域認知症支援センター」や、ご自宅に専門職がお伺いする「認知症初期集中支援チーム(多摩市委託事業)」があります。

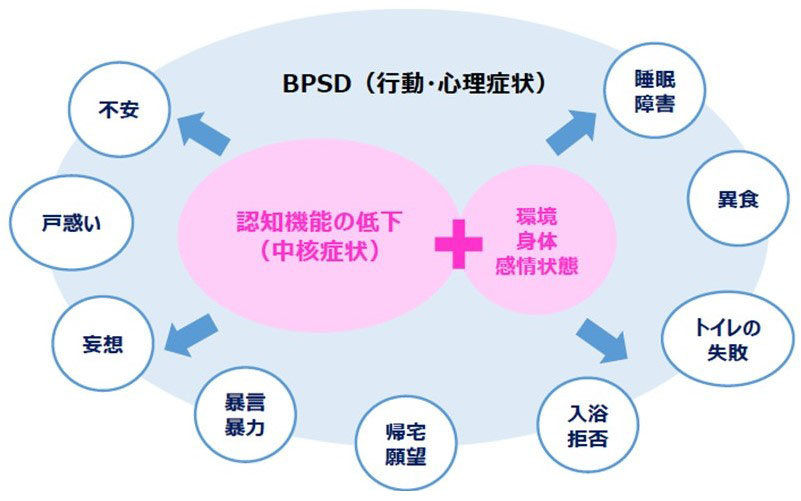

3.BPSD(認知症の行動・心理症状)について

認知症の症状は「中核症状」と「行動・心理症状」( BPSD/周辺症状)の大きく2つに分かれます。

中核症状は、脳の病気などにより脳の細胞が壊れることで起き、物忘れなどの記憶障害や、日時や人などがわからなくなる見当識障害などがあります。

BPSD/周辺症状には、「大切なものを盗まれた」などど青ざめたり、場合によっては家人に盗まれたと決めつけて責めたりする被害妄想・物盗られ妄想などがあります。このような時に大切なことは、「盗まれた」と騒がなくすることではなく、失くした(と思っている)ものが本人にとってとても大切なもので、それを失くしてしまったことで本人がとても困っているということを、気持ちに寄り添いながら理解し、理解したことを言葉や態度で伝えるということです。

BPSD症状はなぜ起きるのでしょうか?

認知機能の低下に、環境・身体・感情状態の要因が重なることで起きるとされています。

BPSDは、環境や人間関係次第で、悪化することもあれば、改善することもあります。

周囲や家族がその理由を理解し、適切な対応をとることで、本人が穏やかに生活することが可能となることもあります。

ひとりで悩まず、お気軽に医療機関にご相談ください。

ご相談はお気軽に

お問い合わせ・ご相談

天本病院 042-310-0333(8:30-17:00 月-金)

2021年10月8日 カテゴリー(天本病院): 医療コラム。

電話でお問合せ

電話でお問合せ メールでお問合せ

メールでお問合せ アクセス

アクセス